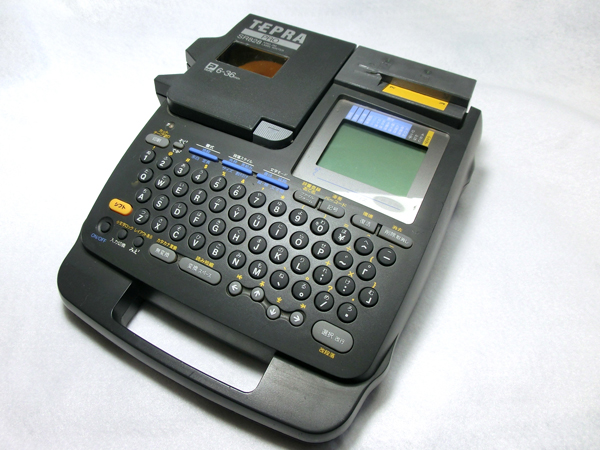

テープカートリッジを収める部分のカバーを閉めていても「カバーを閉めてください」と言って動かないようになってしまったテプラ「SR828」。

「バイパス手術」を施し、再び蘇ったテプラのお話し。

テプラ(SR828)が壊れてしまった

しばらく前からカバーを閉めても時々「開いてます」と表示され、調子悪いなとは思っていたのがついに逝ってしまった。

以前はカバー開を検出するスイッチを押すプラスチックの爪の部分が折れてしまって、どうにか接着して使っていたのだが・・・

カバーの開け閉めを繰り返すうち、内部の検出スイッチ自体もおかしくなってしまったようだ。

もうずいぶん前に買ったこのテプラ「SR828」。調べると1997年発売開始だそう。

発売されてすぐ買った記憶があるので、もう20年以上は使っていることになる。

このテプラ、36mm幅のテープカートリッジが使えるので重宝していたのだが・・・

テプラとは

テプラ(Tepra)というのは「文字テープ自作装置」。あちら語で「ラベルプリンター」。

もう説明の必要が無いぐらい世の中に浸透した感じで、オフィスのどこかに当たり前のように転がっているんじゃないだろうか。

このテプラ、元々はブラザー工業が開発しキングジムが1988年から販売しているんだそうだ。

テプラを使うまでは「ダイモ」というのをよく使っていた。

出典:有限会社クボタ文具店

文字を選んで、レバーを強く握ると文字がテープに白く浮き出てくるやつ・・・なんか懐かしい。

調べると、今でも販売してるそうだ。

ダイモって何?という方はこちらに詳しい説明がある。

修理する、というか・・・

さて、話をもとに戻して、この「カバー開」の呪いを解決すればまだまだ使えるはず。

つまり、カバー開閉のスイッチ検出をバイパスして、閉まっていると認識させればよいわけだ。

ただし、メカ的なロック機構があるため、カバーを閉めないとテープは回らないので安全は確保される。

今回の修理は、修理というよりバイパス手術みたいなもの。当然のことだが改造は自己責任で。

分解

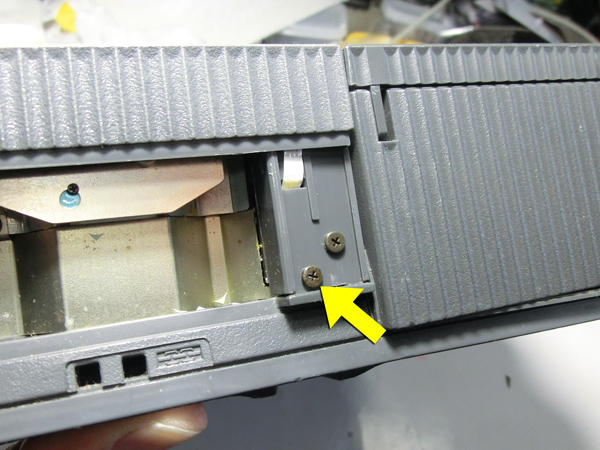

では、分解開始。手当たり次第にネジを外してゆく。

こんなところも固定してあるので、見逃さぬように。

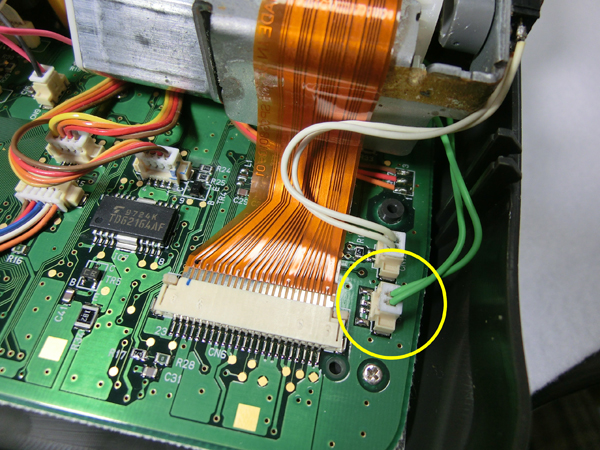

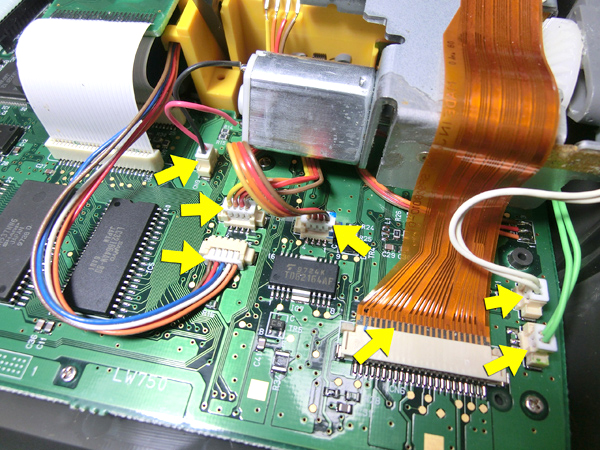

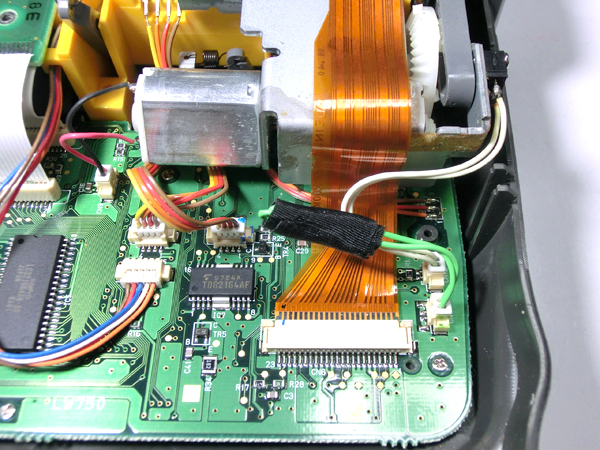

パックリ開けると、基板の上にメカが乗っている構造。

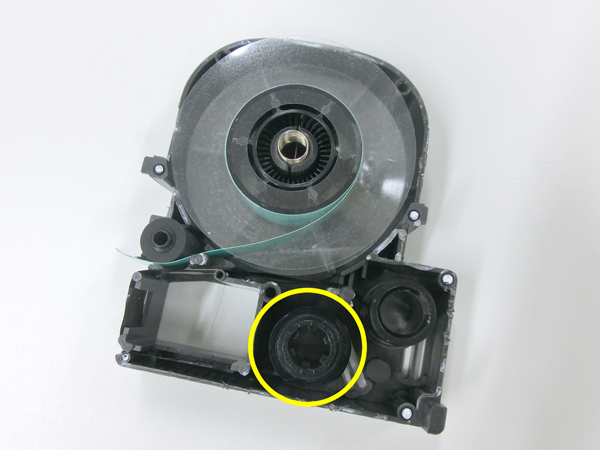

黄色〇がカバー開を検出する信号のコネクタ。この先にマイクロスイッチがある。

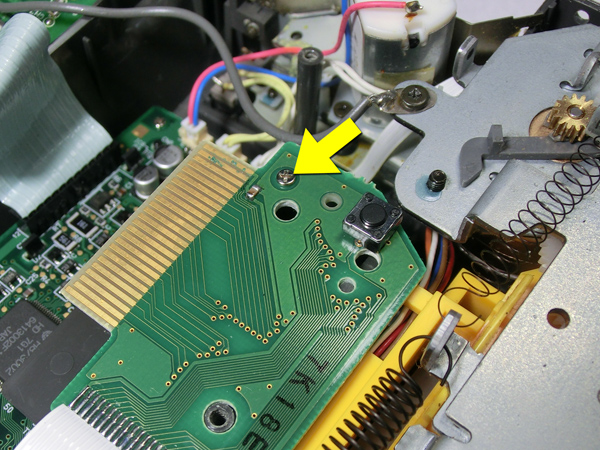

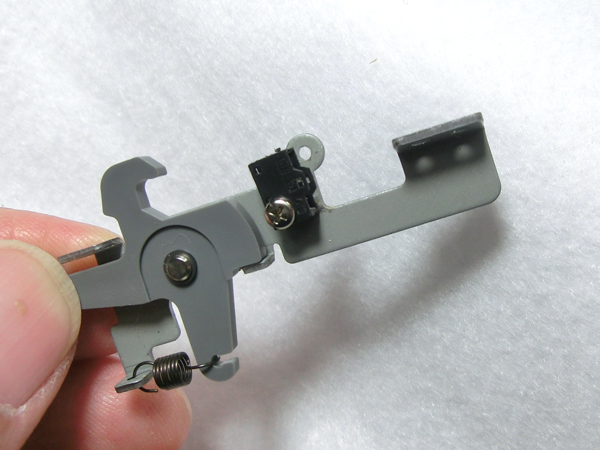

マイクロスイッチにたどり着くために、ネジやコネクタを外してメカ部分を分離する。

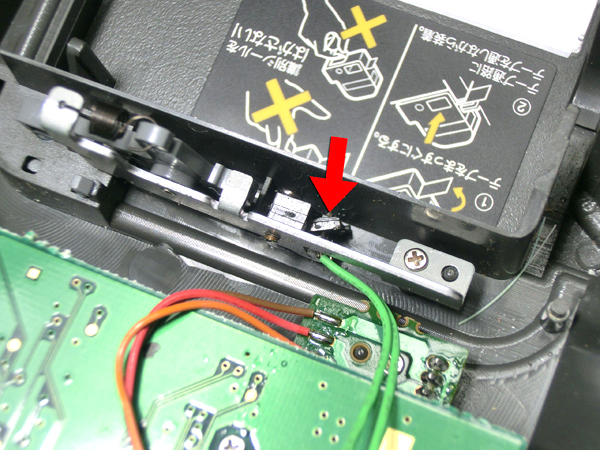

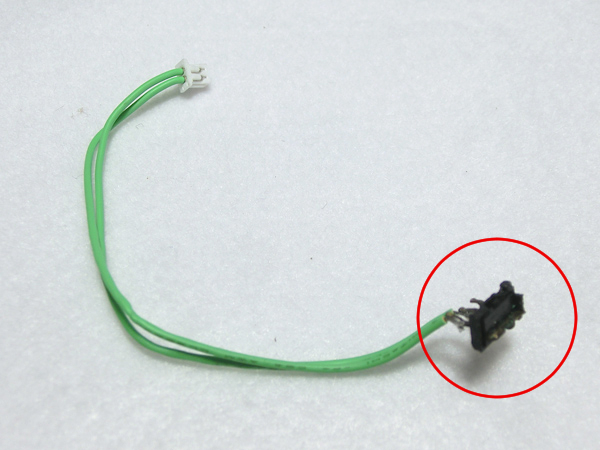

これがマイクロスイッチ。なーんか変な位置にある。

外してみるとスイッチが砕けてしまっていて、半分は金具に残った状態。

これではいくら、爪側を直してもダメなはずだ。

スイッチのバイパス手術をする

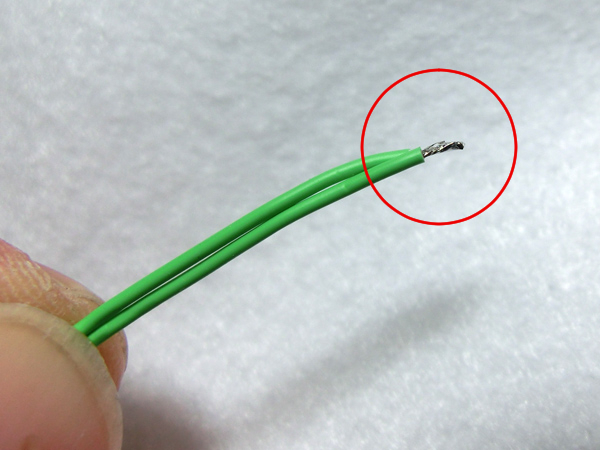

では、マイクロスイッチを外し、リード線の先端を結んで、ハンダ付けしてしまう。

これで、スイッチが常にオンとなり、つまりカバーが閉まっていると認識してくれるわけだ。

あとは、他の部分とショートしないように絶縁テープを巻いて元通りに。

これで、無事使えるようになった。

尚、先にも書いたがメカ的なロック機構があるため、カバーを閉めないと印刷(=テープが回転)できないようになっている。

また、今回の対策後は、テープ幅の違うカートリッジに入れ替えた場合、一度電源をオフオンする必要がある。

これはカバー開閉の信号でカートリッジの再認識をするためだ。

テプラには重大なセキュリティーホールがある!!

話しは全く違うところへ飛ぶが、実はテプラ、と言うかこのテープカートリッジに重大なセキュリティホールがある。

例えば、何かのID,パスワードとか個人名、住所、電話番号などのテープを作ったとしよう。

そしていつかテープが無くなり、カートリッジはそのままゴミ箱へポイ・・・

そうすると・・・ひょっとすると情報漏洩するかもしれない。

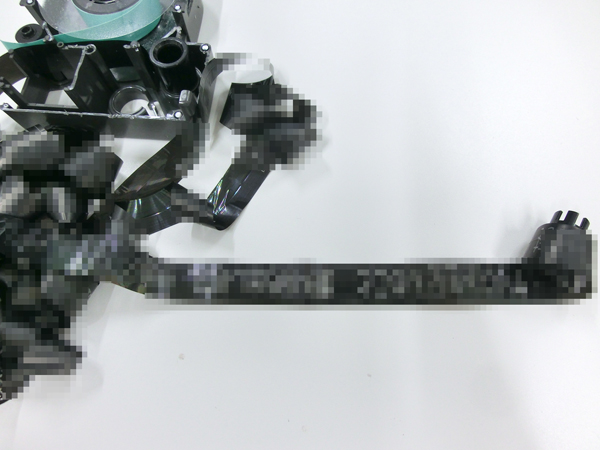

テプラカートリッジの中のインクテープがあるが、これは熱転写式なのだ。

そう、くわしい人ならばお気づきだと思うが、インクテープは印字した部分の文字が抜けた状態で内部で巻き取られてゆくのだ。

ということは、印刷した”データ”がそのままインクテープ上に残っているわけ。これ、ちょっとヤバくない?

これがインクテープの部分

テープカートリッジ内には(秘)データ?がいっぱい(笑)

磁気では消えないし、カートリッジを燃やすのも有害だろう、できれば分解して、インクテープの部分を取り出し裁断して捨てれば良いのだが。

しかしテープカートリッジは結構頑丈にできていて、分解するのもひと苦労する。

捨てるときはちょっと方法を考えないといけないね。

おわりに

さて、無事復活したテプラ「SR828」。

これからも、クルマ用のちょっとしたステッカーや家庭であれこれ活躍してくれるだろう。

あと、先ほども書いたように、テープカートリッジにはセキュリティーホールがあることもお忘れなく。

下記のような互換テープもある。配線にタグ付けるときなんかに使えそう。

純正で売られている5mm幅より細いので、クルマの配線時とかのタグ付けに使いやすいと思う。

コメント

>分解して、インクテープの部分を取り出し裁断して捨てればいいのだが。

分解なんてしなくても逆回転防止のロックを指で解除すれば印字窓部分からかんたんに引っ張り出せますよ

通りすがりさん、コメントありがとうございます。

早速試してみて、インクテープ部分を取り出すことができました。

これなら、面倒な分解をせず廃棄することができますね。

また記事にしたいと思います。

ノウハウありがとうございました。

こんにちは。母からテプラ修理を頼まれ、こちらに書かれた通りにしたら使える様になりました!!仕事とプライベートで使っていた機械だったので、とっても喜んでおりました。良いブログをありがとうございました⭐︎感謝致します。

コメント頂きありがとうございます。

少々、裏技的復活方法ではありますが、お役に立てて何よりです。

このようなコメントを頂くとブログ執筆甲斐があります。

またお役に立てる情報を載せていきたいと思います。

刑事コロンボでリボンに残ったあとで解決するのがありますね。

匿名さん、コメントありがとうございます。

刑事コロンボが、タイプライターのインクリボンに残った文書の印字痕で殺人犯のトリックを暴く、というストーリーですね。

テプラテープも「印字痕」ですが、はたしてコロンボさんの考えを持つ人はどれだけいるんでしょう。

今、流行りの言葉で言うなら、一種の「シャドーIT」というわけですか。

いろんなところに情報が刻まれて、しかも簡単に漏洩してしまう昨今、ちょっと怖い気がします。

社内にありましたテプラがいつの間にか同じ状態でした。ご説明通りにしたところ見事復活させることができました。感謝感謝です。ありがとうございました!

てるみんさん、コメントありがとうございます。

わたしも社内にあったテプラで、同じ場所が壊れて修理して使ってました。

会社では使用不能ですぐに捨てられてしまうところでしょう。もったいない話です。

テプラは、この”ツメ”の部分がウイークポイントですね。

リードスイッチに置き換えてしまうのも手かもしれません。

記事がお役に立てて幸いです。

全く同じ現象が生じたので、同様の手順で修理できました。

特に、外すネジの場所を丁寧な写真で示していただいたのが助かりました。

マイクロスイッチの端子をテスタでチェックしてみると、内部の接触不良なのか、ONしたりしなかったりでした。

スイッチが華奢すぎるのと、ネジ1本で固定している点が気になりましたね。

良い記事をご提供いただき、ありがとうございます。

ひるとぷ さん、返信が遅くなり申し訳ありません。

(最近、なぜかコメント頂いてもメールが飛んでこないのです ^^;)

確かにカバースイッチ部分がこの機械のアキレス腱ですね。

壊れて捨てられてしまったものも多いと思います。もったいない話しです。

記事がお役に立ててよかったです。

コメントありがとうございました。