今回はキャンプ場を汚さない、つまり、きれいに使うためのちょっとしたグッズを紹介してみたいと思う。

きれいなキャンプ場は気持ちがいい

個人的に「きれいなキャンプ場」とは「前に使った人の痕跡がなるべく少ないサイト」という思いがある。

施設が最新のものだったり、区画がきっちり分けられているということとはちょっと違う。

(まあ、トイレがきれいに越したことはないが・・・)

直火の跡がそのままだったり、残った炭や焼け残った薪が捨てられていたりすると残念に思う。

たとえゴツゴツとした石ころ、落ち葉だらけの林の中だろうと、片付けられていれば「きれい」だと思う。

サイトが初期状態、無垢の状態であれば、それで気持ちよく使えるのだ。

(下の画像は某キャンプ場近くの河原。これは醜い・・・)

今やキャンプはブームと化し、ファッション化していると言われる。

あれこれアメニティグッズを配置し、テント周りに電飾を施したサイトも多く見かける。

でも、それは個人の自由なのだから気にはならない。

(わしも電飾や明かりは大好きだしね。)

もちろん昔ながらの「地味キャン」をやっている人も多い。

しかし、いずれでも思うことは「最後はきれいにして帰ってほしい。」ということ。

「立つ鳥跡を濁さず」ではなく、「発つ鳥跡を濁さず」だ。

キャンプ場を汚さないためのグッズ

まあ、話が愚痴っぽくなりそうなので、本題に戻る。

キャンプ場をきれいに保つための工夫に、ちょっとしたグッズが役に立つ。

わしが使っているのが以下になる。

(地味キャン志向で、目新しいものでは無いので悪しからず。)

■ 焚き火台シート(お安いの)

■ 炭消し壺(火消し壺とも言う)(ちょいとプラスの器具で使いやすく)

■ 自然にやさしい食器用石けん(合成洗剤ではないのよ)

焚き火台シート

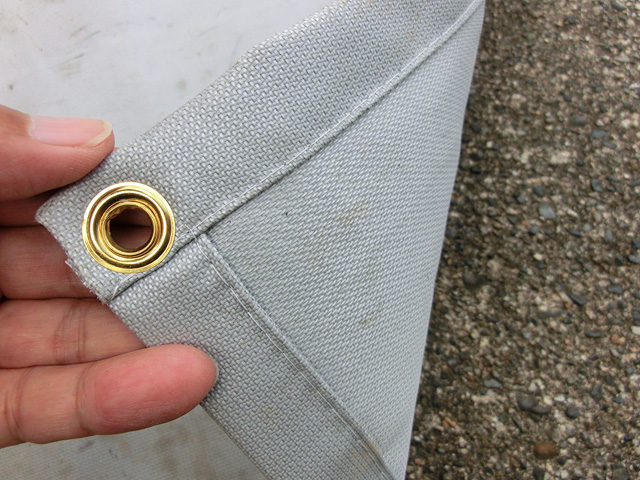

焚き火台の熱や火の粉から地面を守るために最近使い始めたのが下のやつ。

特に、地面が芝の場合、熱で芝を傷めたり焦がさないようにするのに有効。

(キャンプ場によっては事前に説明を受ける場合もある。)

また枯れ葉が多い場所での延焼防止にも有効だ。

しばらく前に、某大手自動車メーカーと「キャンプ女子」のコラボ動画で、落ち葉一面の場所で焚火するシーンがあった。

しかし、あまりに危険で配慮に欠けるということで、まさに「炎上」したことがニュースになった。

この動画はあえて演出のためだったかもしれないが、もし普段のキャンプで山火事やボヤ騒ぎを起こせば大変なことになる。

キャンプ場といえど、山ん中で火を扱うのだから、とても注意が必要になる。

焚き火シートは焚き火台の4倍程度の広さのものを使うのが良いとされる。

薪が爆ぜて火の粉が散っても、シート上に落ちるからだろうか。

まあ、たぶん、そうなんだろうけど、そんな大きなものはちょっと邪魔だし無粋でもある。

そもそも、爆ぜる薪を使うのはどうなの?という気がする。

そんなに爆ぜると、やけどしそうで、とてものんびり焚き火どころではない。

(まあ、それが楽しいというのはあるだろうけど(笑))

よく、パチパチいわせている焚き火を見かける。

夜空に響く音は雰囲気があっていいと思うが、ズボンに穴が開くのはいただけない。

そんなわけで、わしは焚き火台より少し広い程度のものを使用している。

(我が家のコンロ。焚き火台、BBQコンロ、煮炊き台と全てこれ一つ。)

また耐火温度何度以上とかあるが、溶接作業をやっているわけでもないので、それ程高性能なものもいらない。すぐ汚れるし。

安い物でも作りはしっかりしているので必要十分だ。

炭消し壺(火消し壺)

焚き火台の燃え残りの炭や木材を消火するために使うこともあるが、すでに燃え尽きた灰を入れるときに使っている。

下はホームセンター「コーナン」で売っている「炭の火消し壺」。

昔は、灰をその辺りにまき散らして処分したことがあり、これは反省している。

(もちろん完全に火が消えた白灰ですが。)

この炭消し壺に、あるものを組み合わせると更に便利に使える。

それは、丸型のふるいと、小型スコップ。

焚き火台の灰を小型スコップですくい、ふるいを使って、ふるい分ける。

細かい灰は缶の中へ、燃え残った炭や木片は、もう一度焚き火台に戻っていただき燃料に。

計画的に焚き火を行えば、キャンプ終了時にほぼ全てが灰となり、処理がとても楽になる。

(灰はお家に持って帰っても、いろいろ使い道がある。)

この丸型のふるいと、小型スコップは100均ショップで手に入る。

ふるいは、この大きさであれば、炭消し缶の中にぴったり収納できる。

また、スコップは金属製のものを購入する。

プラスチックだと熱で変形してしまうことがある。

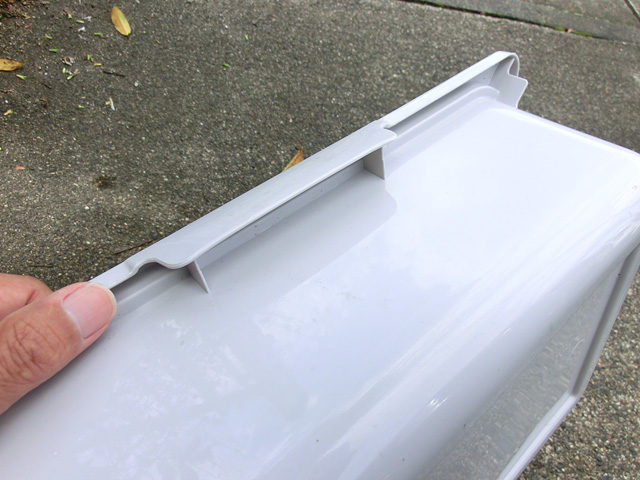

使っている炭消し壺は、蓋にロックが付いており、倒れても中がこぼれないようになっていて安心だ。

これで、サイトの地面を汚さずに済む。

食器用石けん

食器類の洗いには、合成洗剤ではなく、食器用石けんを使っている。

キャンプ場のシンクの排水は、浄化槽へ行く場所もあるが、垂れ流しの場所もある。

垂れ流しの場合、使用する洗剤もそのまま流れ出しているわけだ。

一般的に家庭で使用されているのが合成洗剤で、これをキャンプでも使われてる人は多いと思う。

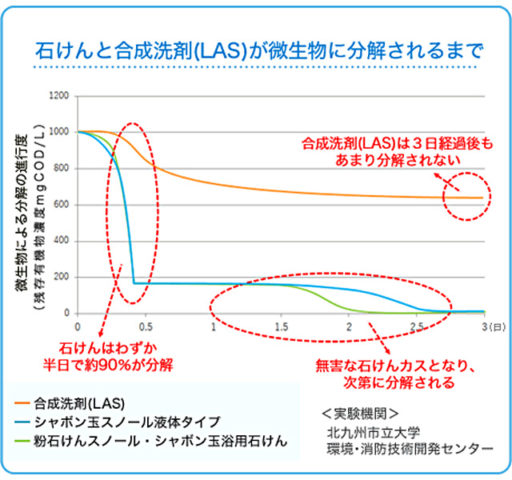

合成洗剤と石けんの違いは、界面活性剤の種類の違いで、合成洗剤のほうが扱いやすく利点も多い。

しかし、合成洗剤は、読んで字のごとく、化学的に合成された洗剤。

最近は自然環境に配慮されたものもあるようだが、化学合成した物質であることに変わりない。

これを垂れ流すとなると、自然保護を叫ぶには片手落ちとなる。

そこで、比較的自然で分解されやすい食器用石けんを使っているわけだ。

シャボン玉石けん株式会社「石けんと合成洗剤が微生物に分解されるまで」

出典:シャボン玉石けん株式会社

更に、食器用石けんの使用も少なくするために、おかずや汁物は残さず、きれいにさらえる。

またペーパーで、できるだけ拭ってから洗うことを行っている。

これで、石けんの使用料を減らせるし、洗い場を汚さず、水の使用も少なく済む。

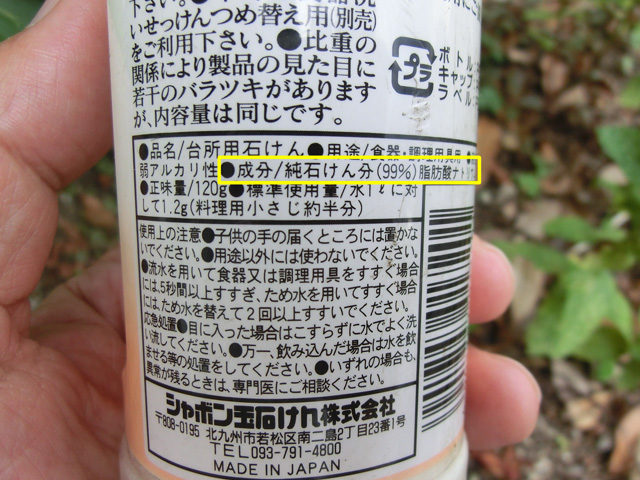

下の画像は使っている食器用の粉石けんだ。

もう10年以上前に購入したものだが、1本あればかなり長い間使える。

残念ながら、同じものは製造終了となっていて、今は液体の食器用石けんが販売されている。

成分の多くは石けん。合成洗剤に比べ、泡立ちが弱いが汚れは十分に落ちる。

「石けん」と「合成洗剤」の違いが詳しく解説されているので、是非読んでいただきたい。

シャボン玉石けん株式会社

【私たちが伝えたいこと「石けん」と「合成洗剤」の違い】

洗い桶で効率的に

ついでに、汚れた食器などを入れる洗い桶。

洗い場まで遠いときや、食器類が多いときは持ってゆくのもちょっと大変だ。

そこで「洗い桶」にすべて放り込めば、簡単に運んで行ける。

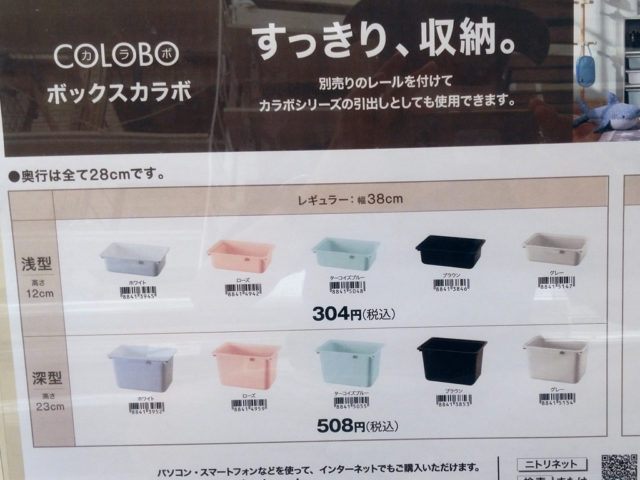

名前の通り、食器洗いに使うものではないが、手頃な大きさで、食器や鍋を放り込むにはちょうどよい。

色が5色あり、カラフル。

しかも、お値段 304円(税込み)と、とても安い。

ちょっと大きさが足りないと思うなら、深底の508円(税込み)を選ぶのもよいだろう。

こちらも、同様に色が5色。

ニトリの商品のリンクを貼らせていただいた。

収納ボックスとして作られているため、頑丈で、持ち手も持ちやすい。

さすが「お値段以上」である。

コンパクトに折りたたむことはできないが、撤収時の小物入れとして使えば苦になることもない。

おわりに

利用料金の高いキャンプ場ほど、きれいな傾向にあるように思う。

勝手な想像だが、人件費をかけて整備、清掃を行っているからではないか。

そして、安かったキャンプ場も軒並み値上げされてきている。

これも勝手な想像で邪推であるが、あまりの汚れ(マナーの悪さ)に、人を雇って手入れせざるを得なくなり、その人件費分が利用料金に上乗せされているのではないか。

もちろん、全く当てはまらない場合もあるとは思うが、いずれにせよ、キャンプ場の高価格化に憂いを抱く今日この頃である。

「来た時よりも、きれいにして帰る。」

そうすれば、良心的なキャンプ場は、安価なまま利用させてくれるのではないか。

キャンプ場利用が「高級で贅沢な趣味」にならないことを祈りたい。